Guy Mukonkole est créateur de lumière et régisseur-technicien lumière, basé à Lubumbashi (Haut-Katanga), en République Démocratique du Congo. Il est également directeur technique et régisseur général de la compagnie de théâtre La Seringu’arts. Il s’est investi dans la transmission des savoirs, notamment par la formation des jeunes et la structuration du secteur technique du spectacle vivant à Lubumbashi et, plus largement, en RDC.

Titulaire d’un diplôme de licence en enseignement, administration et gestion en soins infirmiers, ainsi que d’un diplôme en Arts du spectacle à l’École de Théâtre de Lubumbashi (ETL), il se définit aussi comme un apprenti scénographe, engagé dans une recherche constante autour de la lumière et de l’espace scénique à travers des formations et des recherches artistiques.

“Mon parcours s’est nourri de plusieurs formations techniques et artistiques, notamment au Centre Wallonie-Bruxelles Internationale de Kinshasa, à l’Espace Tine de Dolisie (Congo-Brazzaville), au Collège Scéno des Récréâtrâles à Ouagadougou, et à travers des stages professionnels à Lubumbashi”, confie-t-il.

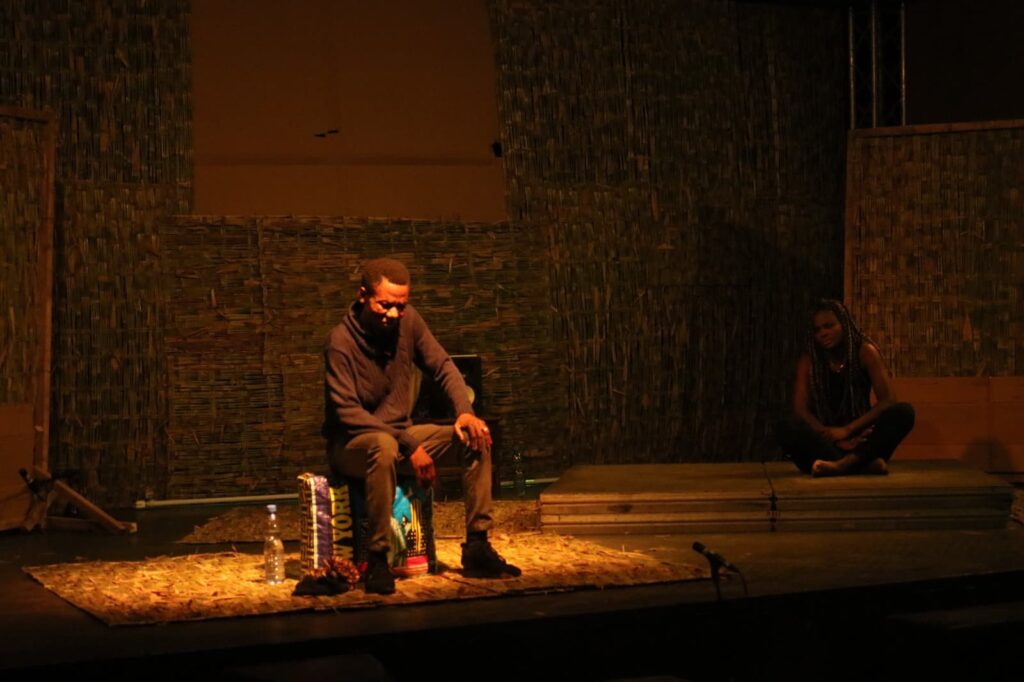

La scénographie lui a permis de combiner les arts vivants tout en étant un acteur clé dans la réalisation des performances sur scène. Cette pratique, inspirée du réel, des objets du quotidien et des matières brutes, compose une logique de création enracinée, révélant la poésie cachée dans l’ordinaire.

“Je me sens à l’aise dans les arts vivants, en priorité le théâtre, mais aussi la musique live, le slam, la danse, les performances et la lecture scénique. Ce sont des formes où la scénographie devient un véritable partenaire de jeu, en dialogue constant avec les corps, les rythmes, le temps et l’espace. Ces disciplines partagent une présence directe, une urgence de dire et de faire, qui confère à la scénographie un rôle essentiel : révéler les intentions, soutenir les émotions, structurer l’espace de jeu”, révèle-t-il.

La particularité de la scénographie

Tel un dialogue avec la nature, la scénographie n’habille pas seulement l’espace scénique, elle en relève aussi la beauté. Le rôle du scénographe est de dévoiler la poésie qui s’y cache. Il devient non seulement un traducteur du visible et de l’invisible, mais aussi celui qui décide de l’habillage de la scène en y apportant sa touche créative.

Guy, en tant qu’apprenti scénographe, s’engage à dialoguer et interroger chaque élément de l’espace comme un partenaire vivant. Au milieu d’un espace vide, il ose penser une scène tout en se posant des questions essentielles.

“Chaque art a ses propres exigences. La scénographie d’un concert, d’un spectacle de danse, de slam ou d’une pièce de théâtre ne repose pas sur les mêmes logiques, même si certains langages techniques peuvent se croiser. Ce qui change tout, ce sont les intentions artistiques, les rythmes, les corps. Une bonne scénographie est un dialogue qui exige une inventivité constante, une capacité à interroger chaque élément de l’espace comme un partenaire vivant”, avance-t-il.

Lubumbashi, un espace d’apprentissage et d’observation

Bien que la ville de Lubumbashi soit riche en cultures et en arts, elle présente un certain déficit dans le domaine de la scénographie. Souvent interprété selon le contexte de compréhension des différentes personnes, cet art est réduit à une exécution plutôt qu’à un exercice de création où le scénographe est libre d’inventer la nature de la scène.

“À Lubumbashi, dans le milieu où je travaille, le mot scénographie est souvent mal interprété. On la réduit à une simple construction de décor, sans réelle pensée dramaturgique. C’est l’une des raisons qui m’a poussé vers ce champ. Aujourd’hui, plusieurs scénographes exécutent les consignes d’un metteur en scène ou d’un directeur artistique, sans véritable proposition ni regard artistique autonome. Or, sans la maîtrise des exigences dramaturgiques, sensibles, esthétiques et symboliques de l’espace, on reste décorateur ou constructeur, pas scénographe”, explique-t-il.

Il souligne également le manque de scénographes dans cette ville cuprifère, dû à la faiblesse structurelle de la formation. L’absence d’ateliers scénographiques ne permet pas un langage propre pour faire dialoguer les savoirs locaux avec les exigences du métier, laissant la scénographie dans l’ombre artistique.

“La carence des scénographes à Lubumbashi est liée à une combinaison de facteurs profonds. Il ne s’agit pas simplement d’un manque de moyens, ni d’une paresse généralisée, mais d’une faiblesse structurelle et culturelle autour de ce métier. Il y a un déficit criant de formations spécifiques à la scénographie : les écoles manquent, les ateliers de recherche et de fabrication scénographiques sont rares, voire inexistants, et les espaces de transmission de cette discipline sont peu valorisés”, confère-t-il.

Le déficit que présente ce métier exige une démarche de recherche. C’est donc une occasion pour lui de créer des ponts d’apprentissage au sein de cette complexité culturelle. Guy Mukonkole s’engage à transmettre son savoir-faire au-delà de ses moyens. Par le biais d’ateliers, il développe des interventions riches pour préserver cet art.

“J’ai déjà initié des ateliers sur les bases de la lumière, et je souhaite développer des sessions spécifiques sur la scénographie, en invitant régulièrement des intervenants extérieurs. Ce n’est pas un simple projet pour plus tard, c’est un engagement en cours. Je crois profondément en la nécessité de transmettre la scénographie, comme tout art vivant qui devient des voix singulières dans le paysage artistique. Former de jeunes scénographes, c’est aussi préserver l’avenir des arts vivants dans notre région”, indique-t-il.

Plus qu’un métier ou une passion, la scénographie est pour Guy une nécessité intérieure où il trouve une manière d’exister autrement que par le texte ou le jeu. En faisant parler l’espace, en donnant une voix aux matières, il crée la lumière pour interroger la scène dans son volume et ses tensions.

Grady BIZAKI