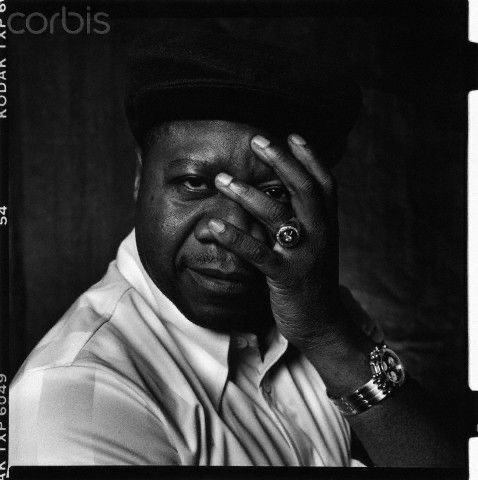

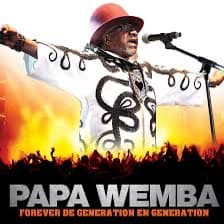

Abidjan, 24 avril 2016. Le rideau tombe, non dans le murmure d’un crépuscule, mais dans le fracas d’un monde qui s’effondre. Ce soir-là, ce n’est ni l’ovation d’un public conquis, ni la dernière envolée d’une rumba céleste qui clôt le spectacle. C’est le vide. Un vide abyssal, hurlant dans son silence. Sur la scène, le corps d’un homme chute comme un empire millénaire, comme un baobab dont les racines nourrissaient tout un peuple. Le cœur de Papa Wemba, ce cœur devenu tambour sacré, se tait. Le souffle du Rossignol sacré s’éteint au beau milieu de son chant. Sous les projecteurs, il se consume comme une étoile orgueilleuse choisissant sa propre apothéose.

Mais peut-on dire que l’étoile s’est éteinte ? Non. Il y a des morts qui ne meurent pas. Il y a des feux qui, en mourant, deviennent constellation.

Le berceau du feu sacré

Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, fils d’un ancien soldat et d’une pleureuse professionnelle, naît un 14 juin 1949 à Lubefu. Il n’a pas crié : il a chanté. Dès l’enfance, il respire les lamentations, s’en nourrit comme d’un lait ancestral. Dans les larmes rituelles de sa mère, il découvre l’art de transformer la peine en poésie. La douleur devient solfège, la perte devient mélodie. Et sa voix, pur ténor d’Afrique, naît de ce creuset étrange où le deuil se mue en prière.

Son père, rigide comme l’histoire coloniale, voulait un fils avocat, journaliste, homme de raison. Mais la mort du patriarche, en 1966, ouvre une brèche. Jules devient Presley. Presley devient Wemba. Wemba devient légende.

Molokaï, le royaume invisible

Matonge, quartier lumineux de Kinshasa, devient son théâtre, sa forge, sa Mecque. Là, il enfante Zaïko Langa Langa, puis Isifi Lokolé, Yoka Lokolé, et enfin Viva La Musica, l’arche d’un peuple musical. Avec Shagi Sharufa, muse et flamme, il fonde Molokaï, village fictif mais réel dans l’imaginaire de ceux qui dansent pieds nus sur des tapis de rêves : un royaume paré des notes et de la sape.

Papa Wemba, c’est mille visages : Mwalimu, Formateur des idoles, Vieux Bokul, Kuru Yaka, Grand Mayas, Chef du Village Molokaï. Chaque surnom est une renaissance, une offrande, un masque sculpté dans l’ébène de la mémoire collective.

Il est tailleur d’élégance et prêtre d’extase, sapeur messianique et griot moderne. Il ne se contentait pas de chanter : il conjurait.

Cinéma : la seconde scène du dieu

En 1987, il franchit le miroir. La Vie est Belle, film prophétique, révèle un autre Wemba : l’acteur. Le médium. Le poète d’image. En 2012, dans Kinshasa Kids, il ne joue plus : il témoigne. Son simple regard contient l’ampleur d’une nation.

Voir Michael Jackson mourir une seconde fois

Avril 2016. Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo devient Golgotha. Papa Wemba, vêtu de lumière, entonne ses derniers chants. Puis, soudain, le vide. Il tombe. Le monde retient son souffle. Les caméras fixent l’instant comme une stèle numérique. L’éternité vient de frapper à la porte.

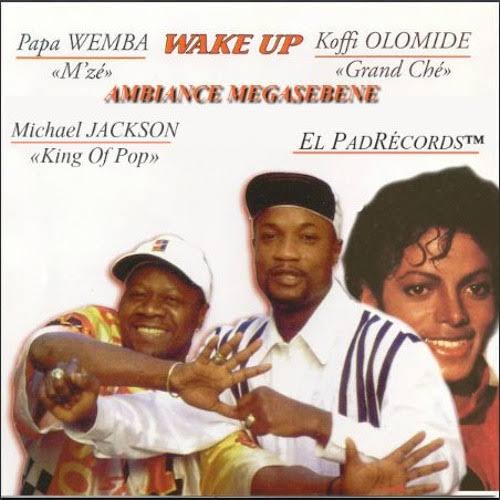

Koffi Olomidé, bouleversé, parle de cataclysme. Il appelle à un deuil continental. Pour lui, perdre Papa Wemba, c’est comme voir Michael Jackson ou Miriam Makeba mourir une seconde fois.

Entre ciel et terre

Le 4 mai 2016, Kinshasa se fige. La cathédrale Notre-Dame devient mausolée. Des milliers, têtes inclinées, chantent dans le silence. À la Nécropole Entre Ciel et Terre, Papa Wemba est inhumé. Son corps, poussière d’étoile, repose là où se rencontrent les anges et les ancêtres.

Ce jour-là, un roi n’est pas mort. Il est monté. Il a rejoint le Panthéon invisible des voix qui ne se taisent jamais.

Papa Wemba, l’inextinguible

Alors, écoute. Ferme les yeux. Dans les fissures du vinyle, dans le souffle d’un vieux transistor, dans la vibration des souvenirs partagés, tu entendras cette voix. Celle qui faisait du deuil un festival. Celle qui transforme chaque silence en danse.

Papa Wemba n’est pas mort. Il a simplement changé de scène.

Nuru Kakore alias Nurka

4 Commentaires

Papa Wemba… un nom qu’on n’oublie pas.

Il a chanté avec le cœur et habillé la musique avec style.

Ses chansons nous parlent encore, comme s’il était là.

Moi, je dis juste merci à cet homme qui a mis du rythme dans nos vies.

Repose en paix, légende. Même là-haut, on t’écoute.

Franchement ton texte est trop touchant ☺️. T’as su écrire ça avec tellement de sensibilité… j’ai senti chaque mot.

Papa Wemba, c’est pas juste un artiste, c’est une ambiance, une époque, une élégance qui continue de vivre à travers ses chansons.

Merci d’avoir su poser les mots comme ça vraiment c’est trop magnifique trop wow je manque des mots hein

Miss bouquin

Papa Wemba… un nom qu’on n’oublie pas.

Il a chanté avec le cœur et habillé la musique avec style.

Ses chansons nous parlent encore, comme s’il était là.

Moi, je dis juste merci à cet homme qui a mis du rythme dans nos vies.

Repose en paix, légende. Même là-haut, on t’écoute.

Franchement ton texte est trop touchant☺️ . T’as su écrire ça avec tellement de sensibilité… j’ai senti chaque mot.

Papa Wemba, c’est pas juste un artiste, c’est une ambiance, une époque, une élégance qui continue de vivre à travers ses chansons.

Merci d’avoir su poser les mots comme ça. Seriously c’est trop magnifique trop wow ☺️

Miss bouquin

Papa wemba un nom qu’on n’oublie pas

Il a chanté avec le cœur et habillé la musique avec style, ses chansons nous parlent encore, comme s’il était là.

Moi je dis juste merci à cet homme qui a mis du rythme dans nos vies.

Répose en paix, légende. Même là-haut, on t’écoute.

Franchement Nurka ton texte est trop touchant ☺️

T’as su écrire ça avec tellement de sensibilité…j’ai senti chaque mot. Papa Wemba c’est pas juste un artiste, c’est une ambiance, une époque, une élégance qui continue de vivre à travers ses chansons. Merci d’avoir su poser les mots comme ça. Seriously c’est trop magnifique trop wow ☺️

Miss bouquin

Wouah excellent article