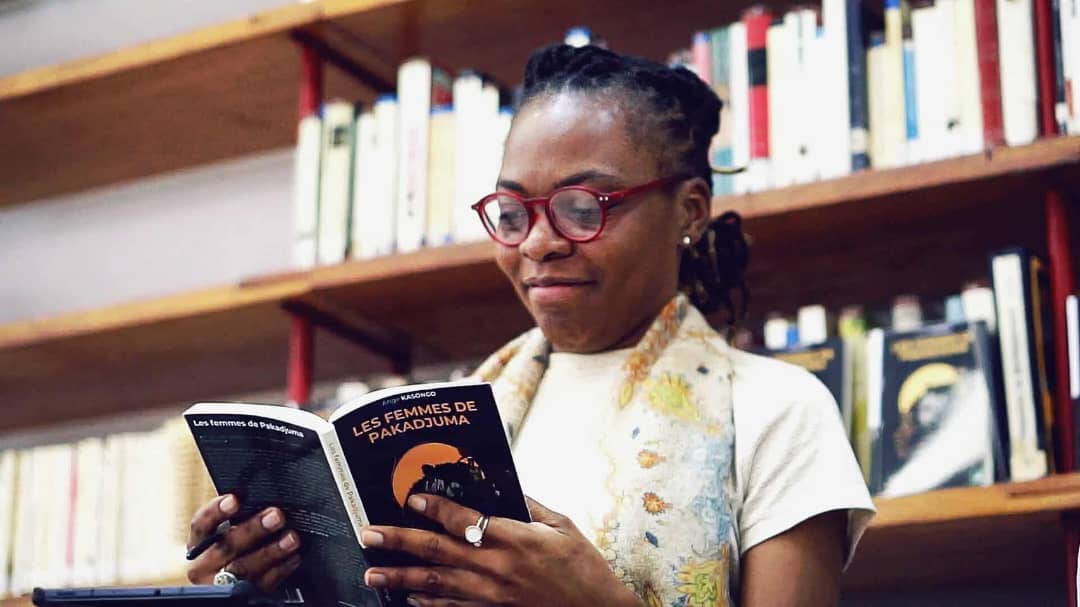

Dans son premier récit, Les femmes de Pakadjuma, la Congolaise Ange Kasongo Adihe dresse un portrait bouleversant de Kinshasa en marge. À travers le regard d’une narratrice en quête d’identité, l’autrice dévoile les réalités d’un quartier souvent stigmatisé, et signe un récit à la fois intime, social et politique.

Pakadjuma. Le nom claque comme un stigmate. Bidonville de Kinshasa, associé dans l’imaginaire collectif à la prostitution, à la pauvreté extrême, à la violence. Mais derrière ce nom, il y a des histoires. Des femmes. Des enfants. Des rêves. Et c’est précisément ce que cherche à restituer Ange Kasongo dans ce premier récit saisissant, à l’écriture limpide et engagée.

La narratrice, Ophélie, vit entre deux mondes : celui d’un présent plus ou moins rangé, et celui d’un passé refoulé. Dans une démarche quasi documentaire, elle retourne sur les lieux de son enfance, dans ce Pakadjuma qu’elle a tenté d’oublier. Ce voyage dans la mémoire devient une enquête identitaire, mais aussi une plongée dans la complexité d’un lieu que l’on réduit trop souvent à ses marges. L’écriture d’Ange Kasongo, fine et empathique, évite le misérabilisme pour donner corps à des personnages profondément humains.

L’ouvrage est structuré comme une montée en tension : chaque chapitre creuse davantage l’histoire enfouie d’Ophélie, mais aussi celle d’une mère mystérieuse, d’une communauté fracturée, d’un Congo urbain qui laisse peu de place à l’oubli. Derrière l’intime, c’est un tableau social qui se dessine. Celui de la fille-mère stigmatisée, des jeunes livrés à eux-mêmes, des inégalités criantes entre la Gombe « huppée » et le Pakadjuma « rouge et noir ».

Littérature du réel

La force de ce récit réside dans sa capacité à mêler fiction et réalité sans en trahir aucune. Ange Kasongo, formée au journalisme, puise dans sa sensibilité de reporter pour ancrer son récit dans le vrai. Ses mots portent une dimension presque sociologique : on y lit la complicité silencieuse des autorités, l’inaction politique, mais aussi les formes de résistance, d’entraide et de survie. Le récit donne à voir un autre visage de Pakadjuma : celui des femmes qui refusent la fatalité, des jeunes qui rêvent d’un avenir loin du banditisme, des habitants debout au milieu du chaos.

L’espoir, discret mais tenace, traverse tout le livre. Comme une lueur persistante dans la nuit. À la manière de l’écrivain Ernest Hemingway, Ange Kasongo semble dire que c’est dans l’obscurité la plus dense que l’aube commence à poindre.

Une autrice à suivre

Avec Les femmes de Pakadjuma, Ange Kasongo s’impose comme une voix forte de la jeune littérature congolaise. Son écriture est sobre mais incisive, sa narration maîtrisée, et son engagement, palpable à chaque page. En rendant visible l’invisible, en racontant ce que beaucoup préfèrent taire, elle s’inscrit dans la lignée des écrivaines Congolaises qui réinventent les récits depuis les marges.

Un premier récit profondément nécessaire, qui mérite toute notre attention. Les femmes de Pakadjuma, Ange Kasongo, 130 pages, Mlimani Éditions, 2024.

Recension par Justice M. Kangamina pour CultureCongo